|

J.S.Bach / Well tempered Klavier Book 1

"바흐" 평균율 클라비어곡집 1권 (9곡 ~ 12곡)

No.9-12 (E,e,F,f) BWV854-857

BWV846 평균율 클라비어곡집 제1부:전주곡과 푸가

No.1 C장조중 전주곡의 총보

매월 셋째주 수요일은

바하의 건반악기 음악으로 같이 하고 있습니다.

오늘은 지난시간에 이어서

'바하'의 평균율 클라비어곡집

제 1권에 있는 9~12곡까지를 올립니다.

'바하'의 평균율 클라비어 곡집은

제1권에 24곡(각조성마다 프렐류드와 푸가가 한곡씩 구성되어있다.)

제 2권에 24곡으로 총 48곡으로 구성되어있습니다.

그런데 사실 프렐류드와 푸가를 다른 곡으로 간주하면

총 96곡이나 되는 어마어마한 스케일입니다.

C Major(다장조)의 프렐류드와 푸가,

c minor(다단조)의 프렐류드와 푸가,

C# Major(올림다장조)의 프렐류드와 푸가,

c# minor(올림다단조)의 프렐류드와 푸가,

....

...

...

마지막으로 B Major(나장조)와 b minor(나단조)의

각각의 프렐류드와 푸가로 이루어진

총 24개 조성의 각각의 프렐류드와 푸가들로

구성되어 있습니다...

'베토벤'의 피아노 소나타 32곡과 함께

성서의 신구약으로 일컬어지는 곡이기도 합니다...

매월 셋째주 수요일

'바하 건반악기 음악' 시간에

시리즈로 전해 드리겠습니다..

그럼...

즐거운 시간 되십시요...

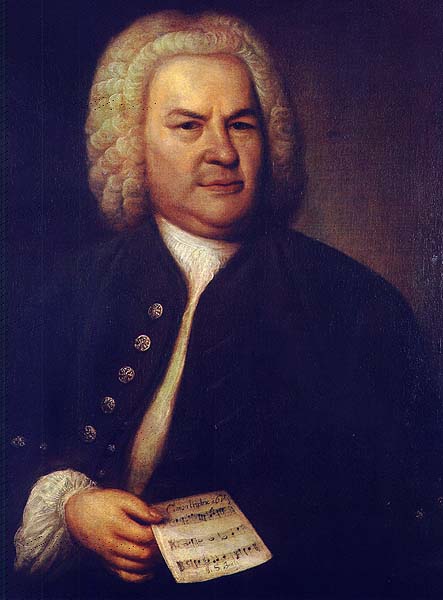

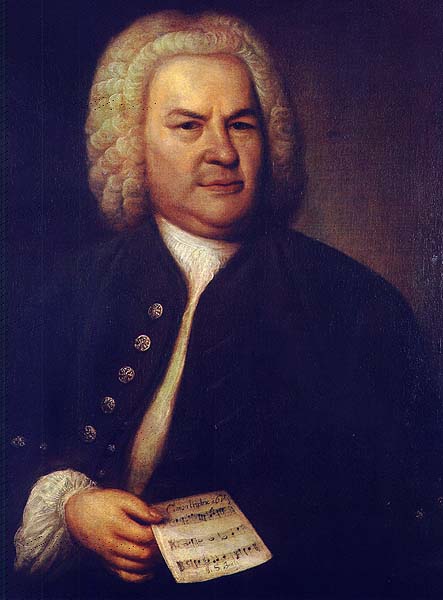

Johan Sebastian Bach

바하는 클라비어곡을 많이 남겼는데, 그 가운데서 가정 음악을 즐기기 위해서, 또는 가족이나 제자들의 교재로서 쓰인 것이 적지 않다. 예를 들면 1720년에 정리된 이라든가 1722년 및 1725년에 정리된 <안나 막달레나를 위한 클라비어 소품집> 등은 아내와 아이들의 음악 기초 교육을 목적으로 편찬되어 그 가운데의 몇 개는 가족으로써 앙상블을 즐기는 일 등에 쓰인 것이며, 또한 <프리데만을 위한 클라비어 소품집>에서도 원형을 찾아볼 수 있으며, 후에 1723년이 되어서 한 권의 청서보로서 정리된 <인벤션과 신포니아>도 제자들의 교재로서 쓰여진 사실이 판명되었다. 또한 바하의 생존 중에 출판된 <클라비어 연습곡집> 제1권(여섯 개의 파르티타를 수록), 동 제 2권(이탈리아 협주곡, 프랑스 서곡), 동 제 3권(오르간을 위한 코랄 전주곡, 네 개의 듀엣), 동 제 4권의 골드베르크 변주곡 등도 그 타이틀에서도 추측할 수 있듯이 교재로서의 목적이 포함되어 있음을 부정할 수 없다.

한스 폰 뷔로에 의해서 "피아노의 구약성서"-(참고: 피아노의 신약성서는 베토벤의 피아노소나타)에도 비유된 <평균율 클라비어곡집 제1, 2권>에도, 바하 자신에 의해서 쓰여진 제 1권의 서문 <평균율 클라비어....학습을 열심히 하고 음악을 좋아하는 젊은이에게 쓸모 있도록, 또한 이미 이 학습에 숙달된 사람들을 위로하기 위해서>에서 밝혀졌듯이 교재로서의 일면도 찾아 볼 수 있다.

제1권은 다장조, 다단조, 올림 다장조, 올림 다단조...로 나단조까지 반음계를 더듬어 가는 장단을 합쳐서 24개의 조에 의한 전주곡이 붙은 푸가에 의해서 구성되어 있으며, 바하 자신이 특히 평균율이라는 이름을 붙이지 않았던 제 2권도 마찬가지의 구성에 의했다. 그렇지만 이 <평균율>이라는 명칭은 그때까지 일반적이었던 순정률에 대한 평균율 조율에 의한 클라비어를 위한 작품이라는 뜻으로 붙여진 것이다. 순정률의 경우에는 한 옥타브에 포함된 12개의 반음정이 등분비가 아니기 때문에 피치가 고정된 건반악기에서는 다양한 조를 자유롭게 연주할 수 없다는 불편도 있어서 평균율 조율법이 16세기 초엽에 제안되었으며, 바하 이전에도 프로벨거, 파헬벨, 요한 카스파르, 페르디난트 피셔, 마테즌 등이 평균율에 의한 건반 악기를 위한 작품을 작곡했다. 특히 피셔의 <신오르간을 위한 20개의 소프렐류드와 푸가>는 바하의 <평균율>에 커다란 영향을 끼친 것으로도 중요하며, 마테즌의 것은 24개의 조 모두를 사용했다는 점에서 처음 있는 것이다. 그럼에도 불구하고 바하의 <평균율>이 오늘날 그런 종류의 작품을 대표하고 있다는 사실은 단적으로 말해서 그것이 음악 작품으로서 훌륭하다는 것을 증명해주고 있다. <내용출처 : happybach.nafly.net>

쇼팽은 무대에 서기 전 마음을 가다듬기 위해 늘 바흐의 ''평균율'' 중 한 대목을 연주했다. 바흐는 각 12개의 장조와 단조로 된 ''전주곡과 푸가''를 2권 작곡했다.

BWV(바흐 작품번호)846~893, 모두 48곡이다. 그래서 간단하게 ''48'' 이라고 부르기도 한다. 하나의 주제로 자유롭고 환상적인 악상을 펼치는 전주곡(프렐류드)과 엄격한 다성 푸가가 한 쌍을 이룬다.

평균율(平均律)이란 옥타브를 동일한 간격의 반음 12개로 쪼개 조옮김과 조바꿈을 가능한 피아노 조율법이다.

옥타브(진동수 1:2)말고는 모든 음정이 약간의 오차를 내포하고 있다. 장3도(4:5)를 세 번 쌓으면 옥타브보다 음정이 약간 늘어난다. 이 오차를 각 반음에 고루 배분한 것이 평균율이다.

새로운 조율법의 예술적 가능성을 탐색한 바흐의 '평균율' 은 피아니스트의 구약성서로 불릴만큼 후대에 큰 영향을 미쳤다.

모차르트는 푸가를 현악 앙상블로 편곡했고 구노는 제1권의 C장조 전주곡을 반주 삼아 ''아베 마리아''를 작곡했다.

이그나츠 모셸레스는 전주곡에 첼로의 선율을 보태기도 했다. 쇼팽의 ''24개의 전주곡'' , 쇼스타코비치의 ''24개의 전주곡과 푸가''도 바흐 음악의 역사적 소산이다.

1972~73년 잘츠부르크 클레스하임성에서 뵈젠도르퍼 피아노로 녹음한 스비아토슬라브 리히터(1915~97)의 평균율(RCA)은 약 4시간 30분 걸린다.

악보의 행간에 숨겨진 풍부한 악상과 선율을 눈부신 테크닉과 강렬한 터치로 명쾌하게 걸러내는 그의 연주를 들으면 이 작품이 단순한 연습곡이 아니라 불후의 명곡임을 실감한다.

Preludio 9

Allegretto, 12/8

Fuga 9

Allegro, 4/4

목가적인 기분에 찬 프렐류드도, 이에 이어지는 3성의 푸가도 모두 짧아 장대하고 장엄했던 전곡과는 심한 대조를 보이고 있다. 프렐류드는 8분음표에 의한 음형을 재료로 한 자유로운 모방적 전개에 의하여 형성되어 양식에 있어서 인벤션적이다. 푸가주제는 8분음표와 4분음표에 의한 특성적인 리듬을 가진부분 동기와16분음표에 의한 상승하는 음형으로 이루어져 주제 자체에 지극히 특징 있는 개성을 두드러지게 하고 있다.

Preludio 10

Moderato, 4/4

Fuga 10

Allegro, 3/4

프렐류드는 속도의 지정은 없지만 완만한 템포의 전반과 바하 자신의 지정에 의한 Presto부터의 후반과의 2부분으로 되어 있다. 푸가는 (평균율)중단 하나의 2성으로 거의 인벤션에 가깝다. 푸가 주제는 으뜸화음의 분산형으로 높은 쪽의 으뜸음에 다다르자마자 하행하는 반음계적인 변화를 수반하여 트레몰로풍으로 내려온다. 이 원을 그리는 듯한 곡선이 2성부의 움직임 속에 교차해 간다. 조그만 별의 빛남과도 같은 멋진 곡이다.

Preludio 11

Allegro, 12/8

Fuga 11

Allegretto, 3/8

이 프렐류드도 2성의 인벤션이라고 하겠는데, 행복한 기분에 차고 지극히 밝고 경쾌하다. 3/8에 의하 3성의 푸가는 다분히 무곡적이며 파스피에풍의 기분에 넘쳐 특필할 만한 매력은 적지만 매끄럽고 선율적이다.

Preludio 12

Andante, 4/4

Fuga 12

Andante serioso, 4/4

화음의 분산에 의한 음형이 천천히, 그러나 장중하게 움직여서 그것이 이 프렐류드 전체에 걸쳐서 주요한 작용을 보여 주고 있다. 이 음형의 최초의 음은 거의 모든 경우 4분음표로 지속되고 분명히 4성체의 대위법 기법에 의하여 처리되고있는 것을 알 수 있다. 약간 묵직한 느낌도 있으나 그 비통함은 결코 구제될 수 없는 비탄은 아니다. 슬픔에 찬 프렐류드의 뒤를 이어받은 4성의 푸가 주제는 우선 테너로 제시되고, 알토로 응답, 베이스로 주제, 소프라노에 응답으로 주고 받아진다.

|

J.S.Bach / Well tempered Klavier Book 1,2

1. 통일성 속의 다양성

'평균율' 이라는 말은 서양음악에서 장단음계의 음정을 12개로 균등하게 나누는 방법 및 실제를 나타내는 것이다. '순수' 혹은'자연'음계. 즉 현 혹은 공기주가 자유로이 진동할 때에 생기는 배음열로부터 음정을 만들어 이를 분할한 음계(이런 음계를 바탕으로 음정을 분할하는 방식을 순정조율이라 한다)는 단성음악에서만 사용할 수 있고, 또한 일정한 배음렬에만 적응할 수 있다는 단점을 가지고 있었다.이러한 자연음계에서 가져온 음정은 서로 정확히 일치하지 않는 경우가 있기 때문이다. 가령 순정조율에 의한 장삼도를 차례로 세번 쌓아올리면 옥타브 음정을 이루지 못한다.이러한 문제는 근대에 이르러 피아노라는 악기가 처음 개발되자 특히 심각한 문제로 대두되었다.그전까지는 대개의 악기들이 단선율만을 연주하면 되었는데 이제 새로 생긴 피아노는 동시에 여러음을 연주하는 이른바 다성음악을 연주하였고, 따라서 자연스럽게 이러한 조율문제가 대두되었다. 평균율은 바로 이러한 문제를 해결하기 위해 의도적으로 만들어낸 방법으로, 이후 이제까지 서양에서 사용되던 순정조율 방식대신 건반악기 조율방식으로 널리 쓰이게 되었다. 피아노와 같은 건반악기(혹은 하프)가 더더욱 평균조율 방식이 필요했던 것은 이 악기들로는 연주자가 연주를 하면서 음 높이를 즉각적으로 조정할 수 없었기 때문이다. '평균율' 이라는 말은 서양음악에서 장단음계의 음정을 12개로 균등하게 나누는 방법 및 실제를 나타내는 것이다. '순수' 혹은'자연'음계. 즉 현 혹은 공기주가 자유로이 진동할 때에 생기는 배음열로부터 음정을 만들어 이를 분할한 음계(이런 음계를 바탕으로 음정을 분할하는 방식을 순정조율이라 한다)는 단성음악에서만 사용할 수 있고, 또한 일정한 배음렬에만 적응할 수 있다는 단점을 가지고 있었다.이러한 자연음계에서 가져온 음정은 서로 정확히 일치하지 않는 경우가 있기 때문이다. 가령 순정조율에 의한 장삼도를 차례로 세번 쌓아올리면 옥타브 음정을 이루지 못한다.이러한 문제는 근대에 이르러 피아노라는 악기가 처음 개발되자 특히 심각한 문제로 대두되었다.그전까지는 대개의 악기들이 단선율만을 연주하면 되었는데 이제 새로 생긴 피아노는 동시에 여러음을 연주하는 이른바 다성음악을 연주하였고, 따라서 자연스럽게 이러한 조율문제가 대두되었다. 평균율은 바로 이러한 문제를 해결하기 위해 의도적으로 만들어낸 방법으로, 이후 이제까지 서양에서 사용되던 순정조율 방식대신 건반악기 조율방식으로 널리 쓰이게 되었다. 피아노와 같은 건반악기(혹은 하프)가 더더욱 평균조율 방식이 필요했던 것은 이 악기들로는 연주자가 연주를 하면서 음 높이를 즉각적으로 조정할 수 없었기 때문이다.

건반악기를 어떤 식으로 가장 잘 조율할 수 있는가 하는 문제는 바흐 시절에 아주 심각하게 논의되었다. 당시 작곡가 및 이론가들은 한편으로는 좀더 커다란 화성적 자유를 누리고 싶어했지만 또 한편으로는 전통적인 '조성변화방식' 을 존중하고 싶어하기도 했다. 다양한 조율 방식의 잇점을 증명하기 위해 수많은 작곡가들이 일반적으로 사용하는 모든 조성들로 일련의 곡들을 작곡하였다. 바흐는 평균율을 작곡하기 전인 1720년경에 이미 당시 가장 널리 사용되던 15개의 서로 다른 조성들로 된 일련의 건반음악을 작곡하였다. 또한 이보다 더 중요한 선례로 J.C F 피셔(1670년경-1746)의 <아리아드네 뮤지카>를 들 수 있다. 이곡은 20개의 전주곡과 푸가로 구성되어 있는데 이것들은 서로 다른 19개의 조성을 가지고 만들어졌다. 바흐의 <평균율 클라이비어>는 피셔가 포함하지 않았던 극단적인 조성 5개를 더 추기시킴으로 만드러진 것이다.

바흐가 과연 <평균율 클라비어>에서 어떤 조율 방식을 염두에 두었는가를 놓고 오랜동안 학자들 간에 논쟁이 벌어졌었다. 이 곡은 오늘날 건반악기를 조율하는데 보편적으로 사용하는 것처럼 이른바 평균율을 의도한 것이라는 것이 일반적인 통설이지만 이것은 정확한 사실이 아니다. 바흐가 평균율을 마음에 두었건 아니건 간에 한 가지 분명한 것은 그가 평균율이라는 조율 방법이 적어도 첫 전주곡의 시작지점에서 단순한 3화음적 진행을 이룰때나 마지막 푸가에서 반음계 주제를 제시할 때에 아주 요긴하게 쓰일 수 있음을 보여주려 했다는 사실이다, 이 두곡은 근대 조율 체계의 24개 장단조를 이루는 반응들의 연쇄 중 C장조에 너무나도 다양하여, 1722년 당시 사람들은 '바흐는 이제 이 곡을 통해 한 사람의 작곡가로서 가능한 모든 기법 및 표현 양식을 모두 소진시켰노라'라고 말했을 지도 모른다. 하지만 우리가 잘 알고 있듯이 바흐는 이후 20년이 지난 뒤에 앞선 평균율 클라비어에 이어 평균율 클라비어 2권을 작곡함으로써 이 형식으로 얼마든지 많은 표현이 가능함을 입증하였다. 이 두권의 작품을 합쳐서 흔히 48개의 평균율이라고 부르며, 오늘날 연주자들의 고정 레파토리로서 자리를 굳혔다.

2. 신세대에게 보내는 호소

(원문에는 Appealing to Younger Generation 이라고 되어 있다)

1722년 바흐는 모든 장단조를 망라한 24개의 전주곡과 푸가를 작곡하여 이를 <평균율 클라이비어>라고 이름지었다. 제목이 나타내듯 이 모음집을 작곡한 이유의 하나는 건반악기 조율체계의 효율성을 입증하기 위함이었다. 건반악기를 가지고 모든 조성으로 작곡된 연주를 할 수 있음을 증명해 보이는 것이 그의 주된 의도였다. 바흐가 이때 염두에 둔 조율 체계가 오늘날 건반악기의 조율에 보편적으로 사용하는 평균율(한 옥타브를 균등하게 12개의 음정으로 나누는 방식)이었는지 확실하지 않지만, 바흐가 이곡을 작곡한데는 또 다른 이유도 있었다. 즉 그는 1722년 악보의 표지에적힌대로 "이미 기술을 연마한 연주자들의 여흥과 음악을 배우기 시작한 어린 학생들의 연습을 위해"서도 이 곡을 작곡하였다. 바흐는 같은 것을 또 다시 욹어먹는 류의 작곡가와는 거리가 멀었다, 그러므로 그가 1742년에 <평균율 클라이비어>라고 하는 똑같은 이름으로 또다시 전주곡과 푸가 모음을 위한 두번째 모음집을 만든 데에는 각별한 이유가 있었음이 분명하다.

우선 그는 분명 새 모음집에 적합할, 수많은 곡들을 이미 만들어 놓은 상테였고, 이중에는 1720년대에 이미 작곡해두었던곡도 상당수 있을 것이다. <평균율 클라이비어> 2권은 비록 일부 곡들의 경우 다른 조로 옮겨지기는 했지만 기존의 곡들을 한데 모아 최종적인 형태로 묶어놓기에 아주 편리한 방편이 되었을 것이다. 또다른 이유로 우리가 생각해 볼 수 있는 것은 1권과 마찬가지로 2권도 바흐 자신의 제자들을 가르치는 지침서로 사용할 용도로 만들었을 것이라는 점이다. 바흐는 여러 차례에 걸쳐 1730년대와 1740년대에 일어난 음악 양식의 변화에 대해 아주 민감한 반응을 나타내었고, 이러한 상황에서 아마도 그는 평균율 클라이비어 1권보다 제자들에게 더욱 어필 할 수 있는 새로운 모음집을 선보이고 싶어했을 것이다. 평균율 클라이비어 2권에 포함되어 있는 전주곡과 푸가보다는 전주곡이 좀 더 최신의 양식으로 만들어졌다. 우리가 쉽게 찾아볼 수 있듯이, 1권에서는 단 한 곡의 전주곡만이 이부분 형식(각 섹션은 반복된다)이었던 것에 비해, 2권에서는 10개 이상의 전주곡들이 이러한 구성을 갖추게 되었다. 이부분 형식은 춤 악장에 표준적인 형식으로 바흐의 모음곡들을 도처에서 찾아볼 수 있는데, 새로 만들어진 평균율 클라이비어 2권에서는 구성방식이 훨씬 더 발전하였다.

5번, 18번, 21번과 같이 길다란 길이로 된 전주곡들은 여기서 한 걸음 더 나아가 고전주의 소나타 형식에 접근하여, 주요 주제가 두 번째 섹션에서 아주 신중하게 으뜸에 의해 재현된다. 21번은 전체 48개의 곡들중에서 유일하게 몇년뒤 출판되게 될 도메니코 스카를랏티의 소나타에서처럼 피아노 건반에서 양 손을 교차시켜 연주해야 하는 전주곡이다. 5번째 전주곡 역시 아르페지오에 의한 '트럼펫'의 도입과 트럼펫의 화려한 기교적 연주 서법이라는 측면에서 스카를랏티의 음악을 연상케 한다. 2성부로 된 한 권의 푸가와 5성부로 된 두 곡의 푸가를 포함한 1권과는 달리, 2권에서는 모든 푸가들이 3성부 혹은 4성부이다.

작곡경과 및 관련용어 해설

1. 작곡경과

바흐의 평균율 클라비어곡집은 건반악기를 위해 작곡된 각각 24개의 전주곡(프렐류드)과 푸가로 이루어진 두 권의 책으로 구성되어 있다. 이 모음집은 흔히 건반주자들에 의해 "48번" 또는 "구약성서"라고 불리운다.(반면, 베토벤의 피아노 소나타 32번은 "신약성서"라고 불리운다.) 전주곡과 푸가는 각각 모든 장조와 단조로 작곡되어 있으며 이것은 이러한 형태의 최초 작품이다. 평균율 클라비어의 모델이 되었던 것은 피셔에 의해 1702년 발간된 아리아드네 무지카이다. 아리아드네 무지카는 24개 조 중 20개 조로 이루어진 간단한 3성 푸가를 포함하고 있는 짧은 즉흥전주곡이 담겨져 있다.(24개조 중 C#과 F#장조, e 플랫, b 플랫, g#단조가 없음) 바흐는 피셔의 작품에 대하여 잘 알고 있으며, 그의 작품 중 하나를 채택함으로써 피셔에 대한 존경을 표하고 있다.(2권 푸가 9번 E) 바흐의 평균율 클라비어곡집은 건반악기를 위해 작곡된 각각 24개의 전주곡(프렐류드)과 푸가로 이루어진 두 권의 책으로 구성되어 있다. 이 모음집은 흔히 건반주자들에 의해 "48번" 또는 "구약성서"라고 불리운다.(반면, 베토벤의 피아노 소나타 32번은 "신약성서"라고 불리운다.) 전주곡과 푸가는 각각 모든 장조와 단조로 작곡되어 있으며 이것은 이러한 형태의 최초 작품이다. 평균율 클라비어의 모델이 되었던 것은 피셔에 의해 1702년 발간된 아리아드네 무지카이다. 아리아드네 무지카는 24개 조 중 20개 조로 이루어진 간단한 3성 푸가를 포함하고 있는 짧은 즉흥전주곡이 담겨져 있다.(24개조 중 C#과 F#장조, e 플랫, b 플랫, g#단조가 없음) 바흐는 피셔의 작품에 대하여 잘 알고 있으며, 그의 작품 중 하나를 채택함으로써 피셔에 대한 존경을 표하고 있다.(2권 푸가 9번 E)

바흐의 빌헬름 프레드만을 위한 소곡집은 평균율 클라비어의 원형을 담고 있다. 1720년에 아들인 "빌리"의 교재로 쓰여진 이 작품에는 후에 평균율 클라비어 1권에 수록되어 잇는 11개의 전주곡이 담겨 있다.(C,c,d,D,e,E,F,C#,c#,e플랫,f) 이들은 수정없이 그대로 사용되거나(E, F,c#,e플랫,f) 상당한 수정(예를 들면,전주곡 C는 프레스토 환타지아, 아다지오 도입부, 알레그로 종결부가 추가되었다). 이러한 수정은 불협화음이나 변위음 등의 드라마틱한 효과를 극대화 하기 위한 것이었다. 초기의 작품을 재 작업하는 것이 바하의 평균율 클라비어 작곡에 중요한 역할을 하였다. 또한 평균율 클라비어의 초기 재료중 하나는 작은 전주곡과 푸가이며 이것은 2권-15번 푸가(G장조)의 중요한 재료로 사용되었다.

1722년에 만들어진 평균율 클라비어의 작품 제 1권의 완벽한 자필악보는 현재 우리에게 전해 내려오며 베를린에 있는 Staatsbibliotek Preussischer - Kulturbesitz의 멘델스존 문서 보관소의 음악 모음집(Mus.ms. Bach P415)에 보관되어있다. 이 자료의 타이틀에는: 평균율 클라비어, 또는 모든 조를 위한 전주곡과 푸가는(장조 3가지와 단조 3가지를 포함) 호기심 강한 젊은 음악가와 이 분야 전문가의 특별한 경험을 위해 1722년 요한 세바스찬 바하에 의해 작곡되었다고 적혀있다.

비록 1722년에 완성되긴 하였지만 바흐는 평균율 클라비어 작품 1권을 그후 20년간 4차례에 걸쳐 수정을 가했으며 1740년대에 마지막 작품이 완성되었다. 사후 50년간 세상에 알려지지 않았음에도 불구하고 평균율 클라비어 작품 1권은 수없이 많은 사람들에게 전파되어 갔으며, 건반 연주 레파토리의 중요한 주춧돌이 되었고, 작곡의 기본 모델이 되었다. 베토벤은 어릴적 "48번"을 연주했던 것으로 유명하다.

작품 2권은 1744년에 완성되었으며(돈 프랭클린에 의하면 1728년에 시작되었다고함) 작품 1권과 마찬가지로 많은 사람들에게 전파되었다. 현재 하이든 도서관에 악보가 보관되어있다. 건반악기의 레파토리로써 바흐의 평균율 클라비어는 현재까지도 사용되고 있으며 피아노 시험이나 작곡에 중요한 위치를 차지하고 있다.

2. 관련용어 해설

<1> 클라비어란?

바흐가 살던 시대에 클라비어는 모든 종류의 건반악기를 칭하는 말이었다.(하프시코드, 클라비코드, 오르간이나 포르테피아노 포함). 클라이버의 어원은 라틴어 클라비스(clavis)로 건반 연주자에 의해 눌러진 기계적인 건반(machanical key)을 의미한다. 흥미로운 것은 바흐의 아들인 카를 필리프 엠마누엘 바흐(1714-1788)가 살던 시대에 "클라비어"는 저렴하고 보편적으로 보급되어 있던 클라비코드만을 의미하였다. 바흐가 평균율 클라비어를 작곡했을 당시에는 이 모든 악기를 염두에 두었었다.(Goldberg, 1995)

<2> 평균율이란?

평균율은 건반악기를 조율하는 방법을 의미한다. 조율체계는 음률(temperament)로 논의되었다. 바로크시대에는 건반악기의 범람으로 인해 이에 대한 음률이 큰 골치덩어리였다. 하지만, 이문제는 수천년동안 수학자와, 철학자 그리고 음악가들의 숙제거리였다. 이 문제의 근원은 '옥타브'를 8음계로 나눈 고대 그리이스로 거슬러 올라간다. 건반악기의 음률에 대한 문제는 아래와 같이 정리될 수 있다.

하나의 현이 정확히 다른 현보다 2배 빠르게 진동할 때 (2:1의 비율로) 그 결과로 발생하는 음정(interval)이 옥타브이다. 두개의 현이 2:3의 비율로 진동할 때 그 결과로 발생하는 음정이 5도 이다. 문제는 우리가 건반악기에서 완전한5도와 완전한 옥타브를 동시에 조율하고자 할 때 발생한다. 수학적인 비정확성 때문에 2:1과 2:3을 동시에 조율한다는 것은 불가능하다. 그 결과 우리는 완전한 옥타브(완전8도)나 완전 5도 둘 중에 하나만을 가질 수 있다. 바흐가 살던 시절에 이 문제 해결을 위한 다양한 논의가 있었다.

근대 피아노에서 우리가 알고있는 음율(temperament)은 바하에 의해 주장된 것이 아니다. 평균율에서 모든 음정은 균일하게 불완전(equally imperfect)하다. 모든 음정을 균등하게 "조율하지 않음"을 통해 모든 조는 동일한 특성과 색깔 또는 Affekt를 갖게 된다. 평균율(equal temperament)과 다르게 바흐는 진화(revolving) 또는 평균율(well temperament)을 창조하였다. 이러한 접근방식에서, 몇몇 음정은 완전하게 조율되고 나머지는 불완전하게 남겨진다. 모든 평균율(well temperament)에서는 모든음정은 균일하지 않기 때문에 다른 조를 사용한 작곡은 상당한 량의 불협화음이 각각의 조에 사용되며 상이한 특징을 보여준다.

위와 같은 평균율은 바로크시대에 사용되었으며 각각은 상이하게 불완전하게 조율된 음정을 포함하고 있다. 바흐의 제자였던 Kirnberger 3세의 조율방법이 바흐의 조율방법과 동일하다고 생각되어지고 있다. 몇몇 학자들은 Kirnberger 3세가 바흐로부터 이것을 직접 배웠다고 주장한다. 하프연주자들도 이러한 역사적인 평균율을 사용하고 있다.

<3> 전주곡(Prelude)

17세기 초반까지 전주곡은 악보를 가지고 연주된 것이 아니였다. 전주곡은 즉흥연주의 형태였으며 손을 풀고, 음향을 조정하거나 조율하고 이후 연주될 음악의 조성을 알려주는 것으로 사용하였다. 1675년 Thomas Mace는 "전주곡은 혼란스럽고 와일드하며 형태가 없으며 복잡한 음악형태로 어떠한 완벽한 형태나 일관성을 가지고 있지 않고 (기껏해야) 동일조(one stop) 또는 조에서 다른 조'로의 무작위적인 움직임의 모임이며, 악기가 잘 조율되어 있는지 테스트 하기 위해 연주된 것"이라고 이야기했다.

William Byrd는 1612년 파르티아에서 첫번째 전주곡집을 발간하였다. 이것은 장조와 단조 3화음에 대한 미니스큐엘로 구성되어있다. 20년뒤에 Fitzwilliam Virginal Book(1630)은 1,297개의 곡 중 18개의 전주곡만을 포함하고 있다. Frescobaldi(1583-1643)의 전주곡은 즉흥성을 잃지 않은 가운데 일정한 규칙의 틀에서 연주되는 형태로 발전시켜 전주곡의 형태를 확장시키는 데에 큰 역할을 담당하였다. Louis Couperin , Gaspard le Roux 그리고 D'Anglebet는 즉흥전주곡을 작곡함으로써 이러한 형태를 좀더 발전시켰으며, 제스처를 제안하는 악절의 삽입을 통해 즉흥성을 잃지 않으려고 하였다.

1650년 이후 장,단조의 응집력이있는 음조 시스템이 초기의 수정된(modified) 양식을 대체했을 때, 이후 사용될 조를 알려주는 전주곡의 역할은 그 중요성이 떨어졌고, 류트 음악에 의해 영감을 받은 아르페지오에 기반한 전주곡으로 성장하기 시작하였다.(예를들면 퓨렐류드 No.1, 1권).

평균율 클라비어는 전주곡이 괄목할 만한 성장을 하였음을 보여주고 있으며 평균율 클라비어의 전주곡은 바로크 양식의 다양한 형태를 포함하고있다.

<4> 푸가(Fugue)

푸가의 기원은 상이한 음조(pitch)를 내는 다양한 소리를 동시에 사용하는 다성음악이다. 이것은 모든 사람이 같은 음조를 내는 단선율에 다른 목소리가 상이한 음조를 내는 것으로 변화한 것이다. 만약 한 사람이 하나의 주제에 대한 노래를 하면 다음 사람은 똑같은 주제로 앞사람의 뒤를 따라 노래를 한다. 이를통해 하나의 주제가 가지는 단선율을 유지하는 동시에 하모니도 이루고 통일성도 확보할 수 있다. 주제선율을 도입부에 사용하며, 다성음악을 통해 표현하는 것이 푸가의 가장 간단한 개념이다.

푸가라는 단어를 가장 먼저 사용한 것은 Speculum musicae of Jacobus Liege(1330)에서였다. 그당시 푸가는 현대 영어에서 이야기하는 도돌이(round)나 캐논(canon)을 의미한다. 이것은 모든 소리가 첫번째 소리를 그대로 흉내내며 차례로 소리를 내는 것을 의미한다. 그 결과 성부는 독립적이지 않으며 상호의존적이 된다. 주제를 다루는 모방적 방식은 르네상스 시대의 주요한 음악적 형태가 되었다;

돈 니콜라 빈센티노, 지오세포 자리노와 그의 제자인 잔 피에테르스조가 중요한 이론가였다. 토마스 몰레이 또한 중요한 초기의 이론가였으며 그의 업적은 17세기 초반을 대표하고있다. 위의 초기 작곡가로부터 푸르스 2세, 퍽스 라미우 등을 거쳐 바로크 시대로 옮겨가는 동한 푸가는 엄격한 캐논적 모방에서 연주양식로 발전해 갔다.

바흐가 살던 시대에 푸가는 상당한 발전을 이루었다. 바흐의 푸가는 각각의 성부가 하나의 주제를 제시하는 도입부와 주제와 잘 어울리도록 만들어진 대주제가 그 특징적인 면이다. 전개부에서 주제(그리고 대주제) 반진행이나 역행 그리고 이 둘의 결합을 통해 주제는 확대되어진다. 발전부에는 에피소드도 포함되어 있다. 에피소드가 연주될 때에는 새로운 재료가 등장한다.

바흐의 푸가는 또한 한 두개의 스트렛토(stretto)를 포함하고 있으며 제시부에 주제가 있다. 하지만 이것은 짧게연주된다. 스트레타는 보통 작곡의 긴장감을 증가시키기 위해서 사용되며 자주 클라이막스를 제공한다. 푸가의 종결부에서는 주제가 다시 한번 제시되거나 카덴짜(cadenza)로 끝을 맺는다. 푸가는 한 개 이상의 주제와 대주제를 가지고 있음을 주목하라. 평균율 클라비어의 푸가는 2-5개의 성부를 가지고 있다.

그 밖에, 에피소드(episode)는 푸가에서 주제부분과 대조를 이루는 삽입부분을, 스트렛토(stretto)는 푸가적 용어의 하나로 주제가 미처 끝나기전에 응답주제가 미리겹쳐서 등장하는 것을 의미한다.

(출처) 세광명곡해설 대사전

| |

'평균율' 이라는 말은 서양음악에서 장단음계의 음정을 12개로 균등하게 나누는 방법 및 실제를 나타내는 것이다. '순수' 혹은'자연'음계. 즉 현 혹은 공기주가 자유로이 진동할 때에 생기는 배음열로부터 음정을 만들어 이를 분할한 음계(이런 음계를 바탕으로 음정을 분할하는 방식을 순정조율이라 한다)는 단성음악에서만 사용할 수 있고, 또한 일정한 배음렬에만 적응할 수 있다는 단점을 가지고 있었다.이러한 자연음계에서 가져온 음정은 서로 정확히 일치하지 않는 경우가 있기 때문이다. 가령 순정조율에 의한 장삼도를 차례로 세번 쌓아올리면 옥타브 음정을 이루지 못한다.이러한 문제는 근대에 이르러 피아노라는 악기가 처음 개발되자 특히 심각한 문제로 대두되었다.그전까지는 대개의 악기들이 단선율만을 연주하면 되었는데 이제 새로 생긴 피아노는 동시에 여러음을 연주하는 이른바 다성음악을 연주하였고, 따라서 자연스럽게 이러한 조율문제가 대두되었다. 평균율은 바로 이러한 문제를 해결하기 위해 의도적으로 만들어낸 방법으로, 이후 이제까지 서양에서 사용되던 순정조율 방식대신 건반악기 조율방식으로 널리 쓰이게 되었다. 피아노와 같은 건반악기(혹은 하프)가 더더욱 평균조율 방식이 필요했던 것은 이 악기들로는 연주자가 연주를 하면서 음 높이를 즉각적으로 조정할 수 없었기 때문이다.

'평균율' 이라는 말은 서양음악에서 장단음계의 음정을 12개로 균등하게 나누는 방법 및 실제를 나타내는 것이다. '순수' 혹은'자연'음계. 즉 현 혹은 공기주가 자유로이 진동할 때에 생기는 배음열로부터 음정을 만들어 이를 분할한 음계(이런 음계를 바탕으로 음정을 분할하는 방식을 순정조율이라 한다)는 단성음악에서만 사용할 수 있고, 또한 일정한 배음렬에만 적응할 수 있다는 단점을 가지고 있었다.이러한 자연음계에서 가져온 음정은 서로 정확히 일치하지 않는 경우가 있기 때문이다. 가령 순정조율에 의한 장삼도를 차례로 세번 쌓아올리면 옥타브 음정을 이루지 못한다.이러한 문제는 근대에 이르러 피아노라는 악기가 처음 개발되자 특히 심각한 문제로 대두되었다.그전까지는 대개의 악기들이 단선율만을 연주하면 되었는데 이제 새로 생긴 피아노는 동시에 여러음을 연주하는 이른바 다성음악을 연주하였고, 따라서 자연스럽게 이러한 조율문제가 대두되었다. 평균율은 바로 이러한 문제를 해결하기 위해 의도적으로 만들어낸 방법으로, 이후 이제까지 서양에서 사용되던 순정조율 방식대신 건반악기 조율방식으로 널리 쓰이게 되었다. 피아노와 같은 건반악기(혹은 하프)가 더더욱 평균조율 방식이 필요했던 것은 이 악기들로는 연주자가 연주를 하면서 음 높이를 즉각적으로 조정할 수 없었기 때문이다.

바흐의 평균율 클라비어곡집은 건반악기를 위해 작곡된 각각 24개의 전주곡(프렐류드)과 푸가로 이루어진 두 권의 책으로 구성되어 있다. 이 모음집은 흔히 건반주자들에 의해 "48번" 또는 "구약성서"라고 불리운다.(반면, 베토벤의 피아노 소나타 32번은 "신약성서"라고 불리운다.) 전주곡과 푸가는 각각 모든 장조와 단조로 작곡되어 있으며 이것은 이러한 형태의 최초 작품이다. 평균율 클라비어의 모델이 되었던 것은 피셔에 의해 1702년 발간된 아리아드네 무지카이다. 아리아드네 무지카는 24개 조 중 20개 조로 이루어진 간단한 3성 푸가를 포함하고 있는 짧은 즉흥전주곡이 담겨져 있다.(24개조 중 C#과 F#장조, e 플랫, b 플랫, g#단조가 없음) 바흐는 피셔의 작품에 대하여 잘 알고 있으며, 그의 작품 중 하나를 채택함으로써 피셔에 대한 존경을 표하고 있다.(2권 푸가 9번 E)

바흐의 평균율 클라비어곡집은 건반악기를 위해 작곡된 각각 24개의 전주곡(프렐류드)과 푸가로 이루어진 두 권의 책으로 구성되어 있다. 이 모음집은 흔히 건반주자들에 의해 "48번" 또는 "구약성서"라고 불리운다.(반면, 베토벤의 피아노 소나타 32번은 "신약성서"라고 불리운다.) 전주곡과 푸가는 각각 모든 장조와 단조로 작곡되어 있으며 이것은 이러한 형태의 최초 작품이다. 평균율 클라비어의 모델이 되었던 것은 피셔에 의해 1702년 발간된 아리아드네 무지카이다. 아리아드네 무지카는 24개 조 중 20개 조로 이루어진 간단한 3성 푸가를 포함하고 있는 짧은 즉흥전주곡이 담겨져 있다.(24개조 중 C#과 F#장조, e 플랫, b 플랫, g#단조가 없음) 바흐는 피셔의 작품에 대하여 잘 알고 있으며, 그의 작품 중 하나를 채택함으로써 피셔에 대한 존경을 표하고 있다.(2권 푸가 9번 E)